お盆に山口県西部に遠征をして、未飲の蔵の酒を6本買い、それを全て開栓したからだろう。

遠征の様子は後日の記事に譲るが、名の知れない蔵の旨い酒と出会えて嬉しかったし、逆にムムムなお酒もあった(苦笑

その中で今月のナンバーワンは、「原田」。

広島でも飲めるように某酒販店にお願いしてみようかなぁ。

(酒の評価は、なし~★★★★★で個人の主観による)

◼️宝剣 純米吟醸 広島八反錦 ★★★

呉市仁方 宝剣酒造 720ml 1,470円 大和屋酒舗@中区胡町

宝剣酒造は1872年(明治5年)の創業。

野呂山麓にあるため、昔降った雨や雪が伏流水となって蔵内に湧き出ており、この水を使って酒を醸しているとの事。

杜氏の土井鉄也氏は、若い頃のヤンチャ振りや全国利酒大会三年連続優勝など、書けば長くなるので割愛するが、エピソードに事欠かない方としても有名だ。

本酒は以前飲んだ記憶があって、とてもさらりとした酒という印象だったが、夏の暑い時期にはそんなのもいいだろうと思い購入した次第。

開栓時には吟醸香がほのかに香り、実際に飲んでみるとベースの辛口に負けない品の良い米の甘みが感じられた。

いくらでも飲むことが出来るタイプのお酒だ。

最近の宝剣は、酒未来(さけみらい)や未来米(みきまい)など、使用する酒米で評判になっていたが、本酒を飲んでさすがの旨さに感心した。

広島では、雨後の月や亀齢とともにお気に入り三本柱の地位は揺るがない。

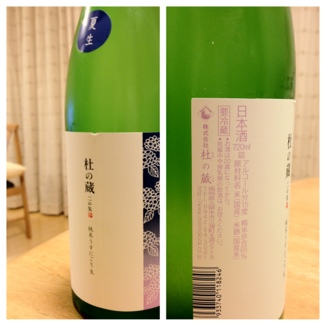

◼️杜の蔵 二の矢 ★★★

福岡県久留米市 株式会社杜の蔵 720ml 1,155円 石川酒店@西区古江西町

蔵については2011年10月の記事を参照の事。

何気なく足を踏み入れた石川酒店でお勧めいただき購入した。

本酒は、毎年2月頃に出荷される「杜の蔵 槽汲み」を数ヶ月間熟成させ、加水した酒との事。

瓶内にはほんの僅かだが“おり”が舞っていて、福島県宮泉名醸の‘寫楽(しゃらく)純米吟醸 ささめゆき’を思い出させてくれる様な風景だと感じた。

柔らかな口当たりだが、酒自身のコクはわりと強め。米感もそこそこで、温めると案外いいかもと感じた。

量を飲むと飽きてしまいそうだったので、ちびりちびりとやる事にして冷蔵庫へ。

ちなみに「一の矢」はしぼりたてとの事。

残念なのは「三の矢」が存在しないことだ。

広島の酒蔵だったら「三の矢」まで出してくれたかもしれないなぁ。

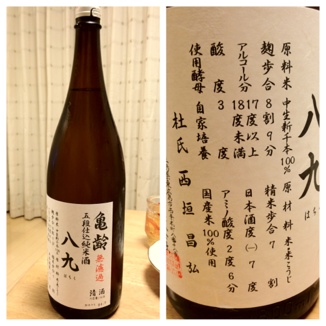

◼️亀齢 五段仕込純米酒 八九 ★★★★ 東広島市西条本町 亀齢酒造 1,800ml 2,500円 石川酒店@西区古江西町

亀齢酒造は、会社組織としては1939年(昭和14年)の創業だが、個人営業としての創業は江戸時代といわれている。

当時は吉田屋と呼ばれていたらしく、醸した酒は「吉田屋の酒」と呼ばれていた時期があったようだ。

明治初期に当時の社長が「亀の如く長く生きる」意味を込めて「亀齢」と名付け、現在に至る。

僕が20代前半の頃、西条のお酒といえば賀茂鶴か賀茂泉だと認識していたが、2000年代初頭(多分)に中区銀山町「ちょこっと屋」で飲んだ亀齢萬年(強力米)がとても旨く、それからは西条と言えば亀齢と言う位に認識が変わった。

今調べて分かった事だが、ちょうどその頃に香川県の丸尾本店(悦凱陣)にいらした西垣昌弘氏が杜氏として亀齢酒造の杜氏に就かれているようだ。

西垣杜氏以前の亀齢は記憶にないが、こう言うのも何かの縁なのかもしれない。

そして、そんな事を知らずに数年前に悦凱陣を好きになったのも、我ながら縁を感じざるを得ない。

本酒は、僕には珍しく一升瓶で購入。

というか、この酒は一升瓶しかなかったので少しこわごわ購入した次第。

開栓初日は、驚くほど濃密で旨味と甘みが複雑に絡み合った味わい。

とても個性的だ。日本酒度-7なのでどうかなと思っていたが、酸味の影響もあって数値ほどの甘さは感じられなかった。

香りは酸が強そうな印象だったが、飲むと香り程ではない。

開栓2日目。

甘さはやや減退し、飲みやすくなってきた。

3日目。

甘味と米感が逆転。

鼻に抜ける酸味のおかげで切れも感じられ一般的に好まれるバランスになったのではないだろうか。

実に面白い酒だと思う。

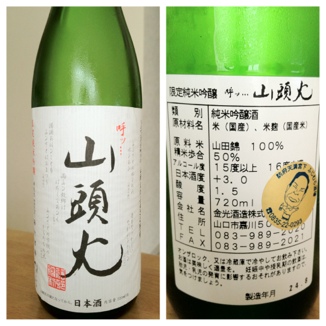

◼️呼ッ山頭火 純米吟醸 ★★★ 山口県山口市 金光酒造 720ml 1,500円 ふじむら酒場@山口県防府市

銘柄の由来にもなっている種田山頭火は大正・昭和の俳人。5・7・5や季語などのルールにとらわれず、自身のリズム感に忠実に詠んだ「自由律俳句」が評価をされている。

山頭火の故郷防府市には多くの句碑が残されているが、個人的には句碑第一号に刻まれた「雨ふる故里ははだしで歩く」が印象に残っている。

24歳で種田酒造場を興したが、俳界で名が知られるようになった頃に酒造りの失敗が原因で酒造場は倒産。

失意の中熊本に渡り、古書店を開業するも失敗。

紆余曲折を経て松山にて一草案を結び、そこで没す。

享年58歳。

金光酒造と山頭火の関わりは、種田酒造場跡にある。

種田酒造場は倒産後に買い取られ大林酒造と名前が変わる。

その後、金光酒造の前身の蔵が大林酒造を吸収合併し、そこを工場としたようだ。

そんな事が由来となり、銘柄名に「山頭火」を用いるようになったのだろう。

本酒は防府市の「ふじむら酒場」オリジナル商品で、よそでは購入できない一本。

広島の酒商山田が亀齢と組んで「山」という酒を扱っているが、これと同類のことと見て差し支えないだろう。

開栓直後に瓶口から感じるたおやかな吟醸香。

軽くなく重くもない酒質はとても飲みやすい。

一般的には食中に向いていると思われる。

開栓翌日には風味が少なくなり、水っぽく感じられるようになった。

個人的には好みの範疇から外れるが、獺祭ほどではないものの、サラッとした癖のない酒が好みの方にはオススメできる一本である。

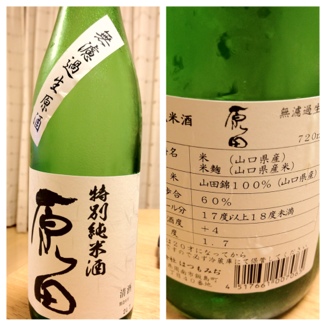

◼️原田 特別純米 無ろ過生原酒 ★★★★

山口県周南市 株式会社はつもみぢ 720ml 1,470円 原田酒舗@山口県山口市

本酒を醸すはつもみぢは1819年(文政2年)の創業。

昭和に入って原田酒場として事業を展開し、昭和29年に生野酒造と合併。

社名をはつもみぢ(初紅葉)に変更し現在に至る。

酒造業は昭和60年から平成16年まで休止しており、これは日本酒の消費量が減少の一途を辿っていたため経営資源の集中という観点から実施に踏み切った様子。

平成17年に酒造りを再開した際には、現社長(当時専務)の原田康弘氏が杜氏になったそうだ。

なお、はつもみぢは四季醸造を取り入れており、1回の仕込は一升瓶で300本程度、年間で100石程度の生産量だそうだ。

本酒は大して期待せずに購入してみたが、一口飲んでその実力に驚いた。

香り自体は控えめだが、どことなく濃い白ワインのような雰囲気を感じさせる。

一口含むと果実味を帯びた旨味がジュワッと広がり、飲み込む時に鼻に抜ける香りにも果実味があって心地よい。

仕舞の切れもよく、かなり旨い濃醇旨口の酒だ。

常温が近づくとベタつくかなと思ったが、エレガントな旨味と仕舞の切れは健在。

ここ最近では、「大正の鶴」と並ぶヒット。

小さな酒蔵だが、高く評価できる一本だ。

他のスペックもこのレベルなのかどうかが気になる。

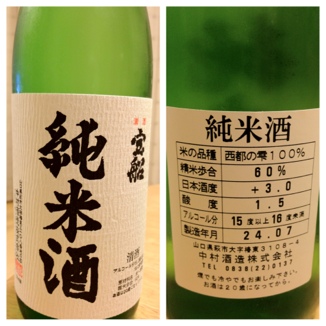

◼️宝船 純米 ★★

山口県萩市 中村酒造 720ml 1,225円 原田酒舗@山口県山口市

中村酒造がある萩市には酒蔵が6つもあり、中でも澄川酒造場の東洋美人がビューティー系の代表格として君臨している。

今年に入ってからは、酒商山田により岩崎酒造:長陽福娘(ちょうよう・ふくむすめ)の取扱がスタート。

しかしながら残りの4つの蔵は広島で見かける事はほとんどなく、唯一「長門峡」だけがちらほらと見かける事ができる。

中村酒造はしらうお漁が盛んな姥倉(うばくら)運河沿いに位置し、年間200石ほどの酒を醸す小さな蔵元だ。

創業は1902年(明治35年)だが、酒造業は1914年(大正3年)からのスタート。

本酒は湯田温泉の原田酒舗で購入したんだが、その時の説明は「変わった香りがします」との事だった。

開栓して実際にかいでみると、乾燥した穀物といえばいいのだろうか、確かに変わった香りがした。

しかし、日本酒にはよくある香りで、先日飲んだ「長門峡」でも開栓直後は似たような香りがしていた。

味わいは、初手に感じる甘さが結構後を引き、仕舞はピリ感を伴う辛味を感じる。

開栓3日目には、香りが減退し旨苦な一面を見せるようになった。

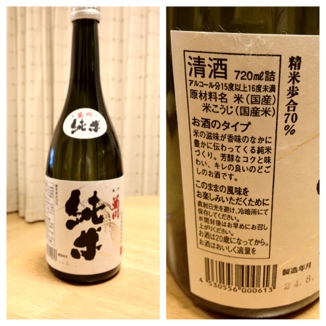

◼️長門菊川 純米 ★★★

◼️長門菊川 純米 ★★★山口県下関市 児玉酒造 720ml 1,260円 道の駅きくがわ@山口県下関市

下関市菊川町は、水が美味しく空気が綺麗ということで素麺(菊川の糸)の生産量が多い町。

町内を流れる田部川は別名菊川とも呼ばれており、町名の由来にもなっている。

田部川は木屋川の最大の支流であり、木屋川の中流にはゲンジボタルが生息することからも水の綺麗さが伺える。

児玉酒造は1871年(明治4年)に創業。

現在も田部川のほとりに蔵を構えている。

本酒は道の駅きくがわに立ち寄った際に購入したが、あまり期待はしていなかった。

購入から数日経った夕食時に開栓。

決して濃いわけではないが、それなりに訴求力のある米の旨味がベースになっていて、仕舞の酸味が上手に流してくれる。

地味な酒だが、後口は旨い辛口酒のそれと同じ印象だ。

繰り返しになるが大した期待をせずに購入した。

しかし、このような素朴で旨い純米酒に出会えるから、蔵巡り(酒販店巡り)はやめられない。

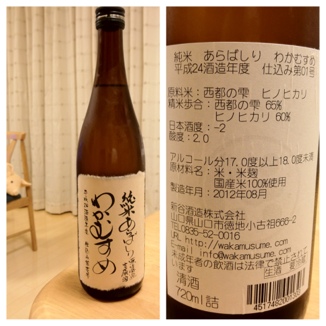

◼️わかむすめ 純米あらばしり無ろ過生原酒 ★★★

山口県山口市 新谷酒造 720ml 1,400円 原田酒舗@山口県山口市

中国自動車道徳地インターからすぐの所に蔵を構えているのが、本酒を醸している新谷酒造だ。

1927年(昭和2年)の創業で、3代続く酒蔵との事。

平成19年には、高齢のため杜氏が引退。

廃業も考えられたそうだが、3代目蔵元は一人で酒を造る事を決意。

そして、少量仕込みの四季醸造にたどり着き、現在に至る。

石高は確認できていないが、本酒を購入した原田酒舗に「日本一小さな蔵」との記載があったぐらいだから、100石未満だろう事は想像できる。

さて本酒は、あらばしりと言われるスペックの酒。

あらばしりには薄く濁っていたりフレッシュで香りが華やかなタイプが多いが、濁りは確認できずフレッシュさや華やかさは感じられた。

味わいとしては和菓子系の甘さを軽い酸味で流すタイプ。

以前「寅卯」で飲んだもの(スペック失念)は、とても甘い印象だったので、あらばしりのフレッシュ感が甘さを控えめに感じさせてくれたのではないかと感じた。

後日、年度とタンク違いの物を飲む機会を得たのだが、米感があってなかなか良かった。

◼️波(正しくは、さんずいに寿)の花 上撰 ★

山口県宇部市 三井酒造場 300ml 354円 三井酒舗@山口県宇部市

1668年(寛文8年)創業の蔵元、三井酒造場。

平成23年8月23日付の帝国データバンクの調べによると、山口県内で2番目に古い企業である事がわかる。

ちなみに第1位は亀屋製薬(医療品小売)で1604年創業、第3位は大津屋(醤油等製造)で1717年創業との事。

1667年(寛文7年)に江戸に向かう途中の長崎奉行が床波沖で難破した時に三井家に救われ、その恩に報いるため酒造免許が与えられたとの事。

て本酒は、JR床波駅の南側付近にある三井酒舗で購入。

本酒は糖類が添加された酒らしく、つらい甘みが感じられる。

「山陽愛泉」ほどの甘さではないが、受け入れ難いフレーバーだ。

これがなければ辛目の酒としてさっぱり飲めるのかもしれない。

70度の熱燗にしてみたがニュアンスは変わらなかった。

◼️白鴻 特別純米酒 広島八反 ★★★

呉市安浦町 盛川酒造 720ml ?円 石川酒店@西区古江西町

日本には軟水の地域が多いと言われているのだが、軟水には発酵を促すカルシウムの含有量が少なく、軟水で仕込む事はハンディキャップがあると考えられていた。

明治時代後期になると三津(現在の安芸津)の醸造家・三浦仙三郎が軟水醸造法を発明した事で軟水でも旨い酒を醸す事ができるようになり、その技術を学んだ三津杜氏が全国に軟水醸造法を広めたと言われている。

本酒を開栓し、一口飲んで違和感を感じた。

どうしてウインナーの味がするんだろうか。。。

もう一口飲んで考えてみると、どうやら独特のスモーキーさがそう感じさせたのかもしれない。

日本酒は不思議な酒で、花や果物、木の香りなど様々なフレーバーが楽しめるのだが、本酒や以前「酒ぼうず」で飲んだ天宝一のようにスモーキーな酒もある。

嗚呼楽しい哉、日本酒の世界。

◼️Rir vin 7 ★★★★

長野県佐久市 千曲錦酒造 500ml 1050円 フレスタ@安佐南区山本

群馬県と隣接する佐久市は、長野県の中央東部に位置する。

古くは中山道と佐久甲州街道が交わる土地で、宿場町として栄えたとの事。

浅間山麓に位置し千曲川の恩恵を受け名水の地として知られる当地に、1681年(元和元年)に創業したのが現在の千曲錦酒造だ。

米は主に長野県産の美山錦を使い、水は4つの井戸を使い分けているとの事。

本酒は300有余年の歴史がある酒蔵が送り出した発泡純米酒で、一の蔵のすず音や五橋のねねなどと同じカテゴリーに属する酒だ。

本酒はなかなか個性的で、乳酸系かなとも感じたが、フレッシュなリンゴのようにも思える酸味がとても面白い。

味が濃く酸味が強いグラマラスな味わいだ。

アルコール度数は7%と軽いため、ラベルにはアペリティフ(食前酒)でと書かれていたが、個人的には、食後にアルコールをもう少しだけ飲みたいシーンでライトに飲む一本として良いと思った。

ラベルも瓶も飲み手の裾野を広げたい野心があわられており、好印象な一本だった。

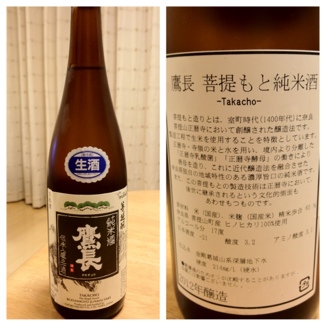

◼️鷹長 菩提もと ★★★

奈良県御所市 油長酒造 720ml 1,500円 大和屋酒舗@中区胡町

蔵については2012年4月の記事を参照の事。

本酒は大和屋で、戦勝正宗や天吹のピンクレディなどと迷いながらも購入した酒だ。

油長酒造の酒は「風の森」という銘柄を3種類(秋津穂・露葉風・雄町)ほど飲んだことがあるが、印象としては悪くない酒と認識している。

そんな蔵が醸した「菩提もと」とはどんな具合だろうか、気になるので購入した次第。

なお「菩提もと」とは、室町時代に菩提山正暦寺で創られた醸造法で、当蔵以外には岡山の辻本店の菩提もとが有名だが、調べてみると静岡県の杉井酒造(杉錦・誉富士)もチャレンジされたようだ。

さて開栓初日。

一言で言うと甘酸っぱい。

日本酒度-21の酸度3.2というスペックで、実は購入時には気付かなかった(苦笑)。

味わいとしては乳酸系の甘酸っぱさを感じるが、糖の甘さが目立つかな。

先日飲んだリ・ヴァンとは異なる甘酸っぱさで、亀齢の八九の方が近いと感じた。

開栓2日目。

甘さが少し減退し、亀齢の八九にますます似てきた。

三日目以降は大きな変化はない。

■その他の日本酒に関する記事はこちらからご覧いただけます。

コメント