先月、山口を攻めるぞ!とか書いておきながら、あまりにも暑いので今月は遠征を中止した。

その代わりに、岡山日帰り出張の折に四合瓶を3本購入し楽しんでみたが、これがなかなかの旨さ。

広島に入ってくる岡山の酒というと、御前酒(炭屋弥兵衛)、嘉美心、竹林、燦然などだろうか。

60に近い蔵数がありながら、少ない印象だ。

広島の酒販店の方には、島根・鳥取・山口だけではなく岡山にももっと目を向けていただきたい。

バラエティ豊かになり、きっと楽しいと思う。

(評価は★★★★★~なし 個人の主観による)

日下無双 純米 ★★★

山口県岩国市 村重酒造 720ml 1,380円 酒遊館@大竹市晴海町

蔵については2012年6月の記事を参照の事。

先月飲んだ生酒が旨かったので、火入れの方も購入してみた。

感想としては、生酒らしさがなくなり、開栓から日数が経つとともに仕舞の渋みが強くなるという事ぐらいだろうか。

個人的には生酒の方が好みに合うと感じた。

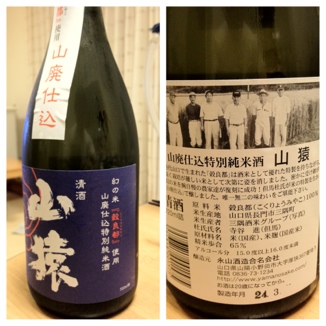

山猿 特別純米 山廃 ★★★

山口県山陽小野田市 永山酒造 720ml ?円 酒遊館@大竹市晴海町

山陽小野田市唯一の酒蔵として120年超の歴史を誇る永山酒造。

1887年(明治20年)に創業し、「男山」を主銘柄として昭和までの時代を過してきたが、平成になってからはワインや米焼酎も醸すようになった。

平成12年には自社栽培のブドウを使った「山口ワインカベルネソーヴィニヨン」を発売。

本酒は平成14年に立ち上げられた銘柄で、まだ新しい部類に入る。

本酒は、日下無双の純米を購入する時に同時に買ったお酒。

酒瓶を手に取り裏のラベルを見た時、「貴」で有名な永山酒造本家と何か関係があるのかなと思ったが、どうやら血縁関係にあるようだ。

さて本酒は、幻の米「穀良都(こくりょうみやこ)」を使った酒で、それ故かどうかは分からないが、辛口の中にもコクがあり穏やかな山廃の酸味とともに味を構成している。

開栓からしばらくは味が変わらなかったが、1週間が経過した日に突如変化した。

山廃の酸味が減退し、ヨーグルトっぽい乳酸系の旨味が台頭してきた。

なかなか面白い一本である。

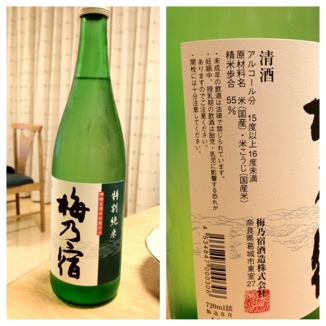

梅乃宿 特別純米酒 ★★

奈良県葛城市 梅乃宿酒造 720ML 13??円 石川酒店@西区古江西町

蔵に関しては2011年11月の記事を参照。

本酒は乳酸系で面白いよとお勧めいただき購入した次第。

開栓後に瓶から立ち上がってくる香りは、乳酸系というよりも低音域の米の旨味を彷彿させるもの。

実際に飲んでみると、イメージ通りの米の旨味と乳酸系の甘酸っぱさが入り混じり、味わいとしては悪くないものの量は飲めない(飽きる)かなという印象を持った。

空気に触れている内に甘酸っぱさからやや辛口に味が転じ、少し飲みやすくなったように感じた。

もう少し切れが増すと個人的には評価が上がるかな。

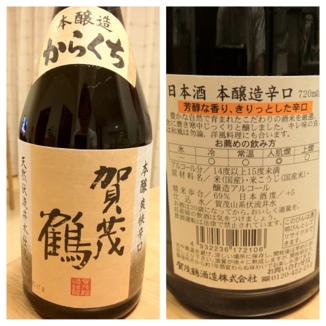

賀茂鶴 辛口本醸造 ★★★

東広島市西条本町 賀茂鶴酒造 720ml800円台 スパーク@西区庚午北

広島の日本酒といえば「賀茂鶴」と言われるほどメジャーな銘柄で、お酒を大して飲まない方でも聞いた事がある酒造メーカーだ。

創業は1623年(元和三年)と古く、400年近い歴史を誇る。

1898年(明治31年)には日本初の動力精米機(佐竹製作所製)を導入、第二次世界大戦終戦後には雇用確保のためサイダーや酒粕を製造販売する「鶴屋」を設立するなど、その取り組みは様々だ。

ここ何年間で石高が3桁の蔵のお酒を多く飲むようになり、いわゆる大手酒造メーカー・酒造会社のお酒は避けるようになっていた。

しかし、昨年飲んだ松竹梅の純米生もとが思いのほか旨く、これは大手も少し飲み直してみなくてはと思い、本酒を購入した次第。

開栓初日は冷え切っていない温度帯で飲んだが、酒名が表すように確かに辛口。

仕舞には醸造アルコールの嫌なフレーバーも感じたが、意外と飲めるなというのが感想。

開栓4日が経った頃には、醸造アルコールの嫌な部分が減退し、むしろ旨味が乗ってくるというハプニング(?)に遭遇。

う~ん、賀茂鶴も侮れないなぁ。

作州武蔵 純米 ★★★ 岡山県津山市 難波酒造 720ml 1,223円 さけばやし@岡山市北区駅前町

本酒を醸す難波酒造は、1889年(明治22年)の創業。

JR津山駅から6km程の所に位置し、当地の一の宮である中山神社の門前に蔵を構えている。

創業時は鶴の井や灘正宗という銘柄だったが、2002年(平成14年)に勝山酒造より「作州武蔵」の営業権を譲り受け、現在に至る。

なお勝山酒造は岡山県真庭市の酒蔵で現在は廃業。

当地が剣豪宮本武蔵の出身地だったようだ。

さて本酒は、岡山市でも評判の高い「日本酒ばぁ さかばやし」にて購入。

詳しくは別の記事に譲るが、前評判通りの良い店だった。

味わいとしては、辛口でアルコール度数が表示よりも高く感じられるタイプ。

開栓初日がクタクタに疲れていたせいかもしれないが、飲み疲れるお酒という印象を持つに至った。

開栓から日が経っても大きな変化は感じられず。

武蔵の名ほどではないが仕舞の切れも感じられた。

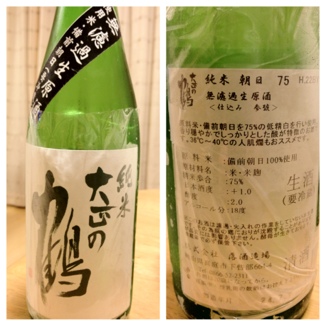

大正の鶴 純米無ろ過生原酒 ★★★★

岡山県真庭市 落酒造場 720ml 1,300円程度 さかばやし@岡山市北区駅前町

作州武蔵と一緒に購入した酒。落酒造場は1951年(明治26年)に真庭市北房地区にて創業。

北房地区は蛍が特に有名で、蛍の見ごろを知らせてくれるホタルメールというものがあるとの事。

そしてヒメボタル、ゲンジボタル、ヘイケボタルの3種が生息しているそうだが、ゲンジとヘイケが共存しているなんて、なかなか面白い。

本酒を醸す落酒造場は東京農大出身の5代目が酒造りを担っており、石高は150石程度との事。

広島ではみかけないだろうと容易に想像できる石高だ。

本酒の特徴は、やや硬めの米の旨味と仕舞の酸。

香りは、開栓直後を除くと終始控えめで食中酒としての適正は非常に高い。

個人的には、天寶一の純米吟醸赤磐雄町(もちろん好きなお酒のひとつだ)と遜色のない満足度だった。

燗にはしていないが、温めると米の旨味が広がりそうな雰囲気を感じた。

酒米は備前朝日米を使用しており、これは以前飲んだ森田酒造場(倉敷市)の萬年雪あらばしりでも使われていたが、全国的には希少種と言ってもいいのではないだろうか。

このレベルの酒質を保ち生産量が増えると、ブレイクする可能性を秘めていると感じた。

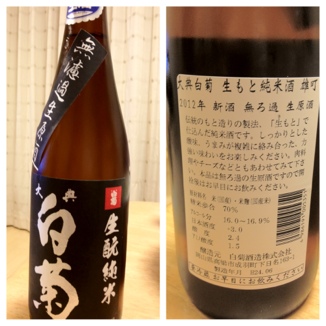

大典白菊 生もと純米 無ろ過生原酒 ★★★★ 岡山県高梁市 白菊酒造 720ml 1,360円 さかばやし@岡山市北区駅前町

さかばやしで購入した3本の酒のうち、最初に購入を決めたお酒が本酒だ。

作州武蔵が辛口、大正の鶴が切れの良い食中酒だとしたら、本酒はつまみがなくてもぐいぐい飲める1本。

本酒を醸すのは、2007年に6代目社長の就任を機に社名を変更した白菊酒造。

元々は渡辺酒造本店として酒造をされており、1973年に渡辺酒造本店と仲田酒造・山崎酒造の3蔵が合同して成羽大関酒造として稼動し現在に至っている。

開栓初日から飲み切る5日目まで味わいの大きな変化はなく、一貫して心地よい甘酸っぱさが続く。

系統としては、栃木県の仙禽や福岡県の池亀・黒仕込が近いか。

冷えているうちは感じないが、少しでも温度が上がると、生もと由来とはっきり分かる酸味が顔を出してくる。

肉料理にあわせると面白いんだろうけど、あえてつまみ無しで飲むのが僕は好きだなぁ。

■その他の日本酒に関する記事はこちらからご覧いただけます。

コメント