4月は、賀茂鶴8年熟成古酒が半額購入できたのだが、最大の出会いは「峰仙人」の純米原酒だろう。

「峰仙人」を醸す八谷酒造は既に廃業された庄原の蔵で、現存する酒しかない。

「まさかここで出会うとは」と驚いたが、購入させていただいたのも「酒縁」ということなんだろう。

酒は、色々な縁を運んでくれる。

それは人だったり、酒だったり。

そのほとんどは、偶然を装った必然だと思う。

今後も縁を大切にして酒を楽しみたいと思うし、酒が縁で色々と広がりを見せてくれたら良いなと思うのである。

(酒の評価は、なし~★★★★★まで。あくまでも個人的な好みによる評価である)

◼️亀齢 八九 無濾過生原酒 ★★★★

東広島市西条本町 亀齢酒造 1,800ml 2,468円 石川酒店@西区古江西町

蔵については、2012年8月の記事を参照の事。

亀齢酒造の八九(はちく)は、ここ2年続けて飲んでいる酒だ。

今年も買おうと思い石川酒店に行くと、今まで買っていた火入れではなく生があったので、喜んで購入した。

開栓初日。

酒全体を、薄っすらとバニラ臭が支配している。

飲んでみると、濃醇な旨味がドン!と来て、軽い甘さと酸味が感じられる。

一瞬、悦凱陣にも似ているなと思わせる側面があったが、まだ開いていないと感じたので、ひとまずは冷蔵保管にまわした。

開栓三日目。

アルコール感が終始感じられ、旨味・苦味・酸味がばらばらと感じられる。

あまり良い状態ではないので、常温放置して様子をみることに。

開栓5日目。

バニラ・アルコール感など、余分な前置きがなくなり、旨くなりつつある。

開栓8日目。

瓶口から漂う香りは米っぽくなり、状態は好転していると感じた。

早速電子レンジで60度くらいまで温めてみると、ボリューム感のある旨味に強くなってきた酸が絡んでくる。

温度が下がるにつれ味わいは立体的になり、人肌程度の温度帯が最も旨いように感じた。

結局は開栓から3週間で飲み干したが、終わりの方は米っぽさが増して、とろりと旨い酒だった。

今年も八九は旨かったのである。

◼️雁木 発泡純米生原酒 SPERKLING ★★★

山口県岩国市 八百新酒造 720ml 1,706円 石川酒店@西区古江西町

蔵については、2012年12月の記事を参照の事。

本酒購入時には文書が同封されており、栓を一気に抜くと中身が吹き出る危険性が記載されている。

シャンパンでも油断していると栓が勝手に抜け、中身が噴出することがあるが、日本酒でもそのような酒は存在しているのだ。

シャンパンと違いありがたいのは、栓の違い。

本酒の場合には、くるくる回して開けるタイプの栓だったので、比較的容易に噴出を防ぐことが出来た。

なお、開栓までに掛かった時間は10分程度である。

炭酸によるシュワシュワ感が喉に楽しい酒で、味わいとしては甘苦く、おりのざらつきも舌で感じることが出来る。

あえて燗にしたり、常温放置で様子を見たりと、今後の呑み方についてイメージを膨らませていたのだが、一晩で飲んでしまったため、次回以降の宿題とさせていただきたい。

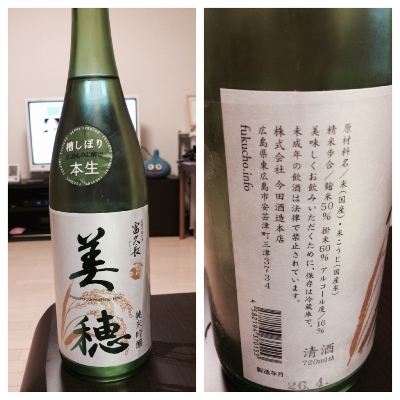

◼️富久長 純米吟醸生原酒 美穂 ★★★ 東広島市安芸津町 今田酒造本店 720ml 1,404円 石川酒店@西区古江西町

蔵については、2012年12月の記事を参照の事。

さらりとした酒が飲みたく、富久長の火入れがあればと思い、石川酒店へ。

富久長は何種類かあったが、頃合が良いのがなかったので、本酒を購入してみた。

開栓初日。

広島吟醸酵母を基にしている広島もみじ酵母らしく華やかなげな香りが感じられるが、開栓から数十分も経つと、それは穏やかに。

味の方は結構苦いなと言う印象だったが、こちらも時間と共に落ち着いてきた。

開栓3日目に少しだけ味を効いてみると、芳醇な旨味が感じられ、味が乗ってきたなと感じた。

しかし、仕舞いの切れが悪く感じる面も見せている。

開栓から1週間を経過すると、きれいな飲み口で味の切れの良い酒になった。

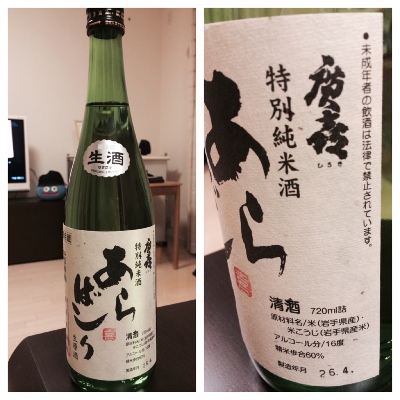

◼️廣喜 特別純米酒 あらばしり ★★★

岩手県紫波郡 廣田酒造店 720ml 1,350円 石川酒店@西区古江西町

本酒を醸す「廣田酒造店」があるのは、岩手県の内陸部に位置する紫波(しわ)郡紫波町だ。

江戸時代に宿場町として栄えた同町は、現在では盛岡市のベッドタウンとして人気を博しており、その事は1970年には2.6万だった人口が2010年には3.3万まで増加している事からも分かる。

紫波町内のひづめ商店街は「銭形平太くん」というキャラクターを擁しているが、どうやら「銭形平次」の作者:野村胡堂が同町の出身という事で考えられたようだ。

また同町は、「岩手しわ牛」にもち米を与えて飼育した牛を「もちもち牛」としてブランディング。

もちもちとした食感と甘みが特徴で、販売店・販売日限定の希少な牛肉との事。

可能であれば一度食べてみたいものである。

当蔵が創業したのは、1903年(明治36年)。

生産量は300石程度との情報有り。

少ない人数の中、南部杜氏初の女性杜氏である小野裕美氏を中心に手造りで酒を醸しているそうだ。

さて本酒は、石川酒店のブログでの紹介文を読み、ピンと来て購入してみた。

開栓初日。

瓶口からは、わずかに米の香りが立ち上がる。

期待して口に含んでみると口当たりがとても優しく、ふくよかさも垣間見えるタイプ。

舌で転がしてみると、米の旨味に続いて酸が顔を出し、飲み込んだ後には辛味と少しの苦味が感じられる。

一見、主張の少ないスレンダーな女性をイメージさせるが、実は、ふくよかな着物美人だったとの例えが良いだろうか。

開栓から10日も経つと、甘みと辛味が拮抗し、酸が目立つ味わいに。

仕舞いも随分とクリアにあり、平坦な印象の酒になった。

この酒は、早飲み推奨なのかもしれない。

■その他の日本酒に関する記事はこちらからご覧いただけます。

コメント

盛岡市エージェント:貴殿の記事ダイジェストをGoogle Earth(TM)とGoogle Map(TM)のエージェントに掲載いたしました。訪問をお待ちしています。