一般的には、「料理の邪魔をしない酒」という事なんだろうが、それはそれで正解の一つなんだと思う。

日本酒は親和性が非常に高く、肉でも魚でも洋食でも中華でも合う。いや、「合う」というよりも「合わないことはない」と言った方が正確だろうか。

大雑把に書くと、辛い料理には甘めの酒を、甘い料理には辛めの酒を合わせておくと、特に文句が出る事もなかろう。

味も香りも控えめであれば、なお良い。

互いが多少の補完をしてくれるので1+1が2.3程度には感じられるのではないだろうか。

一方で、「けんか腰の酒」は食中に向くかというと、合わせる相手は限定されるが向くと思う。

個人的にはそのような酒の方が好みだ。

けんか腰の酒は、いわば濃醇旨口の酒がそれに該当すると考えているが、香りが強いと単なる暴れん坊で終わってしまう。

旨味の強い料理(食材)に香り穏やかな濃醇酒を合わせると、互いが旨味の主張をし合い、口の中が“やいのやいの”とうるさい。

しかし、この旨味の泥仕合とも言うべき状況はなかなか楽しいものだ。

結局酒というのは一人一人の嗜好によって受け取り方が違うので、けんか腰の酒が食中にと書いたところで、「何言ってんだあいつ。」と揶揄されることもある。

そのような者と議論をしても平行線で終わること確実だが、酒を飲みながらだと、案外とそういうのが楽しい。

(評価は、なし~★★★★★で。あくまでも個人の主観で評価しています。)

立山 上越五百万石 生もと純米吟醸 ★★★★ 富山県砺波市 立山酒造 720ml 1,575円 石川酒店@西区古江西町

立山酒造は富山県で最も石高(生産量)の多い酒蔵で、年間35,000石の生産量を誇る。

広島県の大手酒造会社「賀茂鶴」ですら20,000石というから、その規模はかなりの大きさだ。

実際に蔵に訪れた人の言葉を借りると、酒蔵は「大学病院」のように大きな建物だったそうだ。

創業は1861年(文久元年)。

「辛い酒ではなく甘くない酒」を目指し、ひとりでに喉にスッと通る酒を造ることを信念としているとの事。

個人的には4年ほど前に「銀嶺立山」を飲んだことがあって、その時の印象は「水のような酒」で若干のアルコール感があったように思う。

そのような背景があるためだろうか、石川酒店で出羽燦々と五百万石の酒米違いの2本から選ぶ際に、少しでも味が乗っていると思われる五百万石を購入した。

実際に飲んでみると、口当たりはニュートラル。

水のようにさらりと感じるが、米の旨味と生もとらしい酸味のニュアンスがうっすらと、しかししっかりと感じられる。

この辺りは「銀嶺立山」の印象とは異なり、旨い酒だと感じた。

開栓した日が節分だったためいわしの塩焼きを食べていたんだが、ごく軽い生もとの酸味で口の中の脂が流されるので、常にフレッシュな状態でいわしを食べることが出来た。

少し脂の乗った食材との相性は良く、一般論として、食中にも適したお酒だと思う。

嘉美心 凍結貯蔵清酒 ★★

岡山県浅口市 嘉美心酒造 180ml 305円 アリオ倉敷@岡山県倉敷市

嘉美心酒造は、三日月ラベル100~120本につき1本の当たり(満月ラベル)を仕込んだ「冬の月」という銘柄でも知られ、個人的には甘口の酒を造る蔵という印象を持っている。

蔵の名前の由来は、身も心も清らかにして酒を醸したいという思いから「神心(かみこころ)」と同音の「嘉美心」と命名したとの事。

最近では、とてつもなく秀でたさまを「神なんとか」という風潮があり、先日たまたま見たミュージックステーションで、AKB48柏木由紀の握手会での対応が「神対応」と呼ばれている事を知り、心の中で苦笑いをした事は記憶に新しい。

創業は1912年(大正2年)。

創業100年を迎えた当蔵は初代の藤井長十郎氏が立ち上げ、現在では藤井進彦氏が五代目を継いでいる。

さて本酒は、三井アウトレットモールと一体となった「アリオ倉敷」内にあるお土産コーナーで見つけ、凍らせて楽しむなんてちょっと面白そうだなと思い購入した次第。

購入から2ヶ月ほど経ったある日、その存在を思い出し、少し溶けたところでスプーンを使って食べて(飲んで)みた。

一口目から8割ほど溶けるまでは仕舞の苦味が強く、シャーベットとしてはちょっと食べにくい味。

とは言っても、最近は甘みと苦味に敏感な気がするので感じ方には個人差があるのだろう。

最後の方は苦味が落ち着いて食べ(飲み)やすくなったが、よく考えてみると最初から甘口にしておくとパクパク食べて(飲んで)しまい泥酔者続出かもと思うと、これはこれでいいのかもしれないという結論に至った。

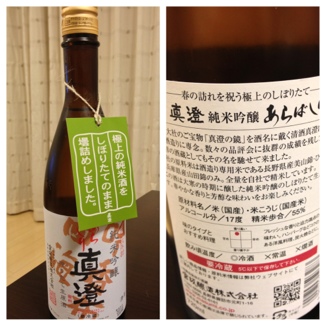

真澄 純米吟醸あらばしり生原酒 ★★★ 長野県諏訪市 宮坂醸造 720ml 1,575円 フレスタ@佐伯区海老園

7号酵母発祥の蔵、宮坂醸造。

僕はてっきり日本酒を醸す伝統の蔵かと思っていたら、その実像は、日本酒と味噌を醸造し日本・中国・アメリカに拠点を置く企業群のひとつ。

日本酒は「真澄」のブランドで展開し、味噌は「神州一味噌」のブランドで展開しているそうだ。

偶然視聴していた「お願いランキング」という番組の「朝ごはん総選挙」というコーナーに、味噌汁やスープの順位を競う6社の中に宮坂醸造が参加されており、「おいしいね!!とん汁」という製品が2位を獲得していた。

近年はインドネシアに「ますやみそグループ」との合弁会社を設立し、イスラム教の戒律にのっとった味噌の販売を行っているとの事。

先月取り上げたヤヱガキ酒造にも似た積極的な海外展開を行われているようだ。

とは言え、その源流は、1662年(寛文2年)創業の酒造業である。

本酒はふらりと立ち寄ったフレスタで見つけ、「今朝入ったばかりです!」とのトークで購入を決定した次第。

開栓直後。

瓶口から立ち上がる香りからは、グラマラスなボディラインが想像できる。

実際に飲んでみると、旨味がドン!と感じられるが、開栓直後故か酸が弱くかなりクドイ印象を持った。

開栓3日目に様子見で飲んでみたが、旨味が減退してちょっと中途半端な状態に。

開栓から10日が経った頃に改めて飲んでみると、芳醇な旨味が戻り、仕舞に酸が効くようになっていた。

これなら、と思わせてくれる飲み口にようやく変化してくれた。

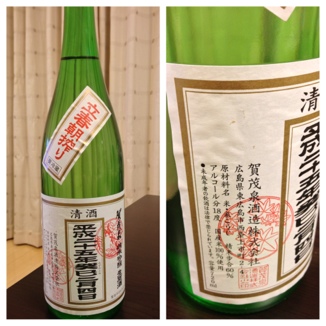

賀茂泉 純米吟醸生原酒 立春朝搾り ★★★★

東広島市西条上市町 賀茂泉酒造 720ml 1,575円 デイリンク@西区庚午中

蔵については2012年12月の記事を参照の事。

「立春朝搾り」とは、毎年2月4日(立春)の朝に搾った酒で、日本名門酒会加盟の酒販店のみで販売される酒の事である。

2013年は33都道府県39蔵が参加。朝搾って、その日の内に酒販店で販売をするため、酒販店も瓶詰めや出荷の手伝いに行くとの事。

基本的には予約しておかないと入手が難しいと言われている。

昨年は見事に予約を忘れてしまったが、ある人からの情報によりアバンセ古江店で無事購入できた。

そして今年も見事なまでに予約を忘れ、昨年同様にアバンセでの購入を目論見たが、何と今年は入荷していない様子。

入手を諦めかけた時に、「そいやあの店も日本名門酒会に加盟してたよね」と思い出し、行ってみたのが西区庚午中にあるデイリンクだった。

店内の冷蔵庫にあるにはあったが、予約の取り置きがほとんど。

しかし、数本だけフリーの瓶があり購入できた次第。

酒好きであればあるほど見過ごしそうな店での発見だっただけに、今回の事は我ながらナイスな思い付きだったと自画自賛している。

開栓初日。

ぐい呑みに口をつける度に味が変わる。

ある時はドドンと旨味が乗っかっていて、ある時は強めのアルコール感と苦味が強調され、またある時はさっぱりとした酸味が強い時もあった。

舌先に感じる微炭酸は終始一定しており、旨味を酸味で流すプロセスも共通。

ベースがしっかりしているが、刻々と変わる味わいに面白みを感じた。

開栓5日ほど経って飲んでみると、キュッと締まった旨味とキュキュッと締まった酸味のバランスが良い。

一升瓶で購入して、長らく楽しんでも良いなぁと思える酒だった。

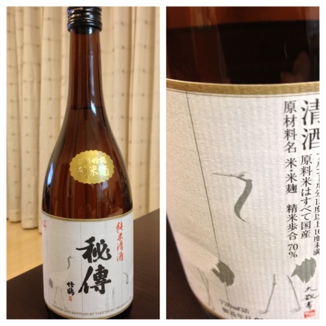

竹鶴純米 秘傳 ★★★

広島県竹原市 竹鶴酒造 720ml 1,200円 マダムジョイ@西区草津新町

蔵については2011年12月の記事を参照の事。

本酒は、仕事帰りにふらりと立ち寄ったアルパークのマダムジョイで見つけて購入。

ラベルには竹と鶴が書かれており、これは横山大観の「竹に鶴」という絵なんだそうだ。

まずは常温で飲んでみようと思いぐい飲みに注いでみると、黄色い酒の色で酸味のありそうな香りが感じられる。

実際に飲んでみると、生もとっぽい酸味と質量的には重めの米の旨味が感じられるが、竹鶴にしてはライトな印象。

やや熟成感も感じられ、個人的にはこの熟成感というやつが少し苦手なのである。

これは燗にした方がいいかなと思い、鯛のアラ出汁湯豆腐をしている最中の鍋に2合徳利をつけて燗にしてみた。

60度まで上げると、辛味が前に出てきて旨辛な酒になるし、40度位まで下がると、旨味はそのままに酸味が強くなる。

温かい内は熟成感を感じないのも面白いと思った。

以前飲んだ時には常温で飲み進めたんだが、本酒は燗にした方が断然旨いと思った。

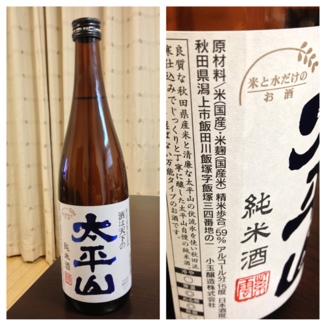

太平山 純米 ★★★

秋田県潟上市 小玉醸造 720ml 980円 ユアーズ@中区袋町

日本酒も味噌も同じ発酵食品で、主に使われる麹菌も黄麹菌という共通点がある。

先日飲んだ「真澄」もそうだったが、小玉醸造も日本酒と味噌(醤油も)を醸す蔵だ。

元々は1879年(明治12年)に味噌と醤油の醸造蔵として立ち上げられ、1913年(大正2年)から酒造業をはじめたとの事。

蔵見学は適宜受け入れているようだが、見所は醤油蔵。

秋田杉でできた大きな樽がいくつも置かれている様は圧巻とのこと。

本酒は、雨の日の会社帰りに食材購入目的で訪れたユアーズで、興味本位で購入。

4合瓶で1,000円未満と安価だったため恐々飲んでみたが、中程度の旨味とほのかな甘・辛を仕舞の酸でシュッと流し、さっぱり目の後口が残る。

一般論として食中に向く酒で、十分に旨い酒だと感じた。

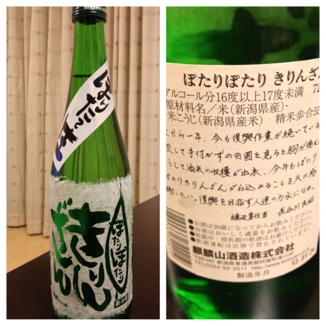

ぽたりぽたり きりんざん しぼりたて生 ★★★ 新潟県東蒲原郡 麒麟山酒造 720ml 1,523円 石川酒店@西区古江西町

群馬・福島にその源流を求めることができる阿賀野川。

くねりくねりと曲がりながら、遠く日本海にまで延びるその川は、全長約210km。

日本で10番目に長い川である。

源流から出発して新潟に入り、JRの線路に沿ってくねりくねりした後の事。

川に向かって突き出した半島に生い茂る緑の主が、名峰麒麟山だ。

銘柄名にもなっている「麒麟山」はこの山に由来する事は想像に難くない。

余談だが、山麓に麒麟山温泉を抱えるこの地は奥阿賀と呼ばれ、狐火伝説の郷としても知られているとの事。

雌狐が雄狐に嫁ぎ麒麟山山中にある金上稲荷の新居に向かう時、狐たちの行列の火が人里から見えたのが狐火の正体と言われている。

たくさん見えた年は豊作になるといわれていたそうなので、当時の人達は狐の嫁入りを心待ちにしていたのではなかろうか。

開栓初日。

米の旨味がドン!と落ちてくるが、渋みとピリとした辛味がそれを流し、後味は旨苦テイスト。

新潟の酒といえば一般的には端麗辛口のイメージがあるが、しぼりたての生酒なので流石にボリュームのある旨味を感じられた。

開栓から2~3日経つと、徐々に旨味が抜けていき軽い酒質に変化。

まさに端麗な飲み口へと変化したのであった。

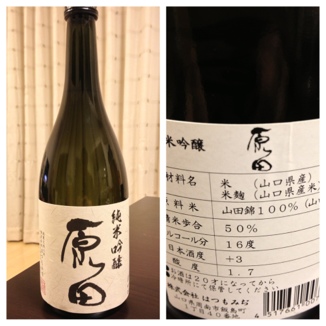

原田 純米吟醸 ★★★★ 山口県周南市 はつもみぢ 720ml 1,575円 マダムジョイ@佐伯区楽々園

蔵については2012年8月の記事を参照のこと。

本酒は生産量が少ないので広島では購入できないと思い、某酒販店店員に仕入れることを勧めてみたんだが、未だ叶わず。

そうこうしているうちにツイッター上で本酒がマダムジョイにあることを知り、楽々園店で購入した次第。

夏に飲んだ「無ろ過生原酒」はこのように感想を書いていた。

「香り自体は控えめだが、どことなく濃い白ワインのような雰囲気を感じさせる。一口含むと果実味を帯びた旨味がジュワッと広がり、飲み込む時に鼻に抜ける香りにも果実味があって心地よい。仕舞の切れもよく、かなり旨い濃醇旨口の酒だ。」

さて、開栓初日。

無ろ過生原酒からフレッシュさを差し引き、こぢんまりさせた感じと受け取った。

ニュアンスはそのまま残っており、これを初めて飲んだとしてもなかなかの評価をしたと思う。

それにしても、マダムジョイだ。なかなかやるな。

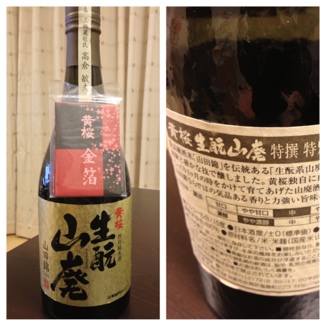

黄桜 特別純米酒 生もと山廃 ★★★ 京都府京都市 黄桜酒造 720ml 1,000円 ユアーズ@西区庚午北

「かっぱっぱー、るんぱっぱー」のCMでおなじみの黄桜酒造。

昭和30年にブランドキャラクターとして河童を選んだそうだが、酒造会社のポスターには美人が多用されていた時代だったため業界騒然となったそうだ。

最近でも、「き~ざくらぁ、どん!」で印象的な「呑」のCMで、河童が登場していた事は記憶に新しい。

「澤屋まつもと」の銘柄で知られている松本酒造(当時は澤屋と呼ばれていた)の分家として創業したのが1925年(大正14年)。

今では売上高100億円を超える巨大な酒造会社に成長。

それゆえか、僕は好んで手に取らずここまで過ごしてきたが、そろそろ飲んでみようかと思い購入した次第。

開栓初日。

まずは常温で。

生もとらしい酸味が鼻に抜け、米の甘みと少しの嫌味(これが僕にとっての山廃感)が後追いでやってくる。

余韻には酸が感じられて、まあまあといったところだろうか。

山廃を飲むと脳全体にノイズが走るようなしんどさ、悪酔いしそうな予感を感じることがあって、本酒も多少は感じられる。

開栓2日目。

70度近くまで上げて飲んでみたが、ノイズは綺麗さっぱりなくなるから面白い。

菊姫レベルになるとどう飲んでもアウトなんだが、熱々~ぬる燗程度までなら本酒レベルは美味しく飲むことができる。

■その他の日本酒に関する記事はこちらからご覧いただけます。

コメント

PASS: 01e95919bd1182ef4b17d8879fffc8f6

こんにちは。何時もながらすさまじいまでの情報量です。読むのにこれだけ時間かかるのだから、書くのにどれだけ時間を要しているのかと考えると私には無理です。それにいけません、全部飲みたくなるような情報マズイです。でもいつも楽しみにしているんですよ、ありがとうございます。

PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456

コメントありがとうございます!

ご指摘の通り、書くのには時間が掛かるんですよ。。。

飲んだ印象はさっとメモしておいて、残りは時間の隙間を見つけて、といった感じで書き進めています。

いっそのこと、お酒一本で記事一本にしようかと思う位です(苦笑)。

でも、楽しみにして下さっているようなので、これからも何とか続けていこうと思います〜。

PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456

食中酒には“お酒”。

まぁ…正しいよな。

しかも吾輩も酒の中で一番好きな酒は“お酒”。

反論はない。

だがね…ウヰスキーって世界的にはマイナーだけどなかなかで日本の誇る酒ってのもあるんだぜぇ。

個人的にはおでんにウヰスキーなんて好きだ。

これがいわゆる“ケンカ腰の酒”にならんかな?

まぁ種類が違った意見で申し訳無いがね。

PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456

おでんにウヰスキー!

ちょっと濃いめのおでんにロックが合いそうな感じでしょうか。

喧嘩っ早そうで面白いと思います。

あの記事は日本酒の記事ですので他の酒には触れていませんが、そういう組み合わせも良いかもですね!